대법원 주둥이를 '법'으로 받드는 판사년놈들의 특혜

전·현직 판사 범죄 툭하면 영장 기각 "자기들끼리 뭉쳐 조폭과 같은 행동"

이명진 기자 mjlee@chosun.com, 안준호 기자 libai@chosum.com

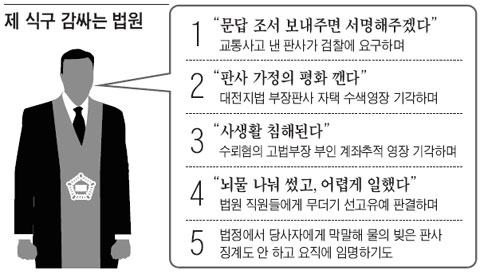

몇 년 전 충남의 한 지방에서 판사가 교통사고를 냈다.

중앙선 침범에다 인명(人命)피해까지 낸 사고였다.

경찰은 판사를 조사하지도 않고 없던 일로 끝냈고, 판사는 아무 문제없이 수도권 법원으로 옮겼다. 이 결과를 지켜본 다른 경찰관이 '사건 처리에

문제가 있었다'며 진정을 냈다.

검사가 그 판사를 소환하려 하자 법원 관계자가 전화를 걸어 황당한 말을 했다. 검사는 "법원

관계자는 '법원 고위층의 뜻'이라며 소환 조사하지 말고 검찰이 문답 조서를 만들어 해당 판사에게 보내면 읽고 서명해서 보내주겠다고 하더라"며

"어이가 없었다"고 했다. 검찰은 원칙대로 그 판사를 소환조사하고 벌금 200만원에 약식 기소하면서, 판사를 수사한 경찰관을

직무유기·직권남용죄로 기소했다. 그러나 법원은 경찰관에게 죄를 묻지 않는 선고유예 판결을 내려버렸다.

광주지법이 친형·운전기사·친구 변호사를 법정관리인·감사에 앉혀 파문을 일으킨

선재성(49) 부장판사의

비리

의혹을 수사하려는 검찰의 압수수색·통화추적 영장을 지난 10일 모두 기각한 사실이 알려지면서 법원의 '제 식구 감싸기' 행태에 대한 비판 여론이

거세지고 있다.

광주지법이 친형·운전기사·친구 변호사를 법정관리인·감사에 앉혀 파문을 일으킨

선재성(49) 부장판사의

비리

의혹을 수사하려는 검찰의 압수수색·통화추적 영장을 지난 10일 모두 기각한 사실이 알려지면서 법원의 '제 식구 감싸기' 행태에 대한 비판 여론이

거세지고 있다.

◆"판사 가정의 평온만 중요한가"

판사가 연루된 비리 의혹 사건에서 법원이 영장을 기각한

사례는 이번이 처음이 아니다.

2월 말 대전지법도 현직 부장판사가 보험설계사에게 변호사를 소개해주고 금품을 받았다는 의혹과 관련해 경찰이 신청한

계좌추적 영장을 "소명이 부족하다"며 기각했다. 대전지법은 앞서 1월 이 부장판사의 자택 압수수색 영장은 "가정의 평온을 깰 우려가 있다"며

기각했다.

2008년 서울중앙지법은 남의 돈 5억원을 가로챈 부장판사 출신 변호사에 대해 영장이 청구되자 "도주 우려가 없다"며

기각했다. 이 변호사는 한 달 이상 잠적해 법원 스스로 구인장(拘引狀)을 4번이나 발부한 뒤에야 영장실질심사에 출석했는데도 법원은 도주 우려가

없다며 기각한 것이다. 2006년엔 다른 판사에게 사건을 청탁해 처리해주는 대가로 금품을 수수한 조관행 전 고법 부장판사 부인에 대해 검찰이

청구한 계좌추적 영장을 "사생활 침해"라며 기각하기도 했다.

법원은 "구체적인 소명이 부족했고, 영장 발부나 기각은 판사 고유의

판단 영역"이라는 입장이다. 그러나 법조계에선 수사 대상이 판사가 아니라 일반인이었다면 법원이 과연 '가정의 평화'나 '사생활 침해' 같은

이유로 영장을 기각했겠느냐고 반문하고 있다.

◆

막말 판사'도 덮어주기만 해

작년 7월 법원은 30대

판사가 70이 다 된 소송당사자에게 "어디서 버릇없이 툭 튀어나오느냐"고 막말을 해 말썽이 나자, 법원장이 판사를 불러서 말로만 주의를 주고

끝냈다. 2005년 부산고법에서 재판장이 증인에게 "당신 아이큐(IQ)가 얼마야. 거의 개 수준이구먼"이라고 막말해 파문이 일자

다음 법정에서 사과하는 일이 있었다. 그러나 이 재판장은 그 뒤 아무 일 없이 사법연수원 고위직으로 옮겼다가 지금은 법원의 요직으로 꼽히는

재판부를 맡고 있다.

법관윤리강령은 "법관은 소송관계인을 친절하고 정중하게 대한다"고 정하고 이를 어기면 징계하도록 하고 있지만,

법원의 판사 징계는 비리가 공개되는 이례적인 경우 말고는 없다

◆

대법원 주둥이를 '법'으로 받드는 대가로 부여받은 특혜 남용

법조계에선 "판사들이 자기들끼리 뭉쳐서 법 위에 군림해서야 되느냐. 조폭들이 하는 짓과 뭐가 다르냐"는 말까지

나오고 있다. 한 법조계 원로는 "강제 수사는 사생활 같은 기본권 제한을 전제로 하는 것인데 그걸 이유로 영장을 기각한 것은 봐주기로 볼 수밖에

없다"며 "법과 양심에 따라 재판해야 할 판사들이 공사(公私)를 구분하지 못한다는 오해를 받아선 안 된다"고 말했다. 검찰 출신 변호사는

"정치권에서 판검사 수사하는 특별수사청을 만들자던데, 이렇게 아무런 통제도 받지 않는 법원을 견제하려면 '특별 법원'이라도 만들어야 하는 것

아니냐"고 말했다.

|